基本原理

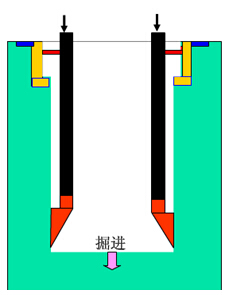

沉井法又稱沉箱鑿井法工法,是指在地下建築結構設計位置上,預製好底部帶有刃腳的一段井筒,在其掩護下,隨著井內(nei) 的掘進和出土,井筒靠其自重克服井壁與(yu) 土層間的側(ce) 麵團力和刃腳下的正麵阻力而下沉,隨著井筒下沉,在地麵相應接長並壁,如此周而複始,直至沉至設計深度的一種超前支護施工方法。

氣壓沉箱工法就是在沉箱的下部設置一個(ge) 氣密性高的鋼筋混凝土結構工作室(working chamber),以便作業(ye) 人員可以在無水幹涸的環境下進行挖土排土,使箱體(ti) 下沉。為(wei) 了防止地下水滲入工作室,該工法通過氣壓自動調節裝置向工作室內(nei) 注入壓力與(yu) 刃腳處地下水壓力相等的壓縮空氣,在下部工作室內(nei) 挖掘土體(ti) 並向外排土,箱體(ti) 在本身重量以及上部荷載用水重量的作用下,下沉到指定的深度,最後在沉箱結構的底部澆築混凝土底板。

施工技術特點

1)占地麵積小,沉井下沉過程中無需設置坑壁支撐或板樁圍壁;

2)與(yu) 明挖法相比,挖土量小,施工簡潔;

3)可就地製作,所需機械設備簡單;

4)作為(wei) 地下建築使用,其單體(ti) 造價(jia) 較低;

5)主體(ti) 部分的混凝土在地麵上灌築,質量較易保證,整體(ti) 剛度較大,防水可靠;

6)對鄰近建築物的影響較明挖法少。

主要組成及分類

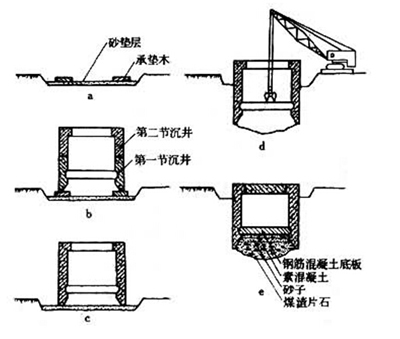

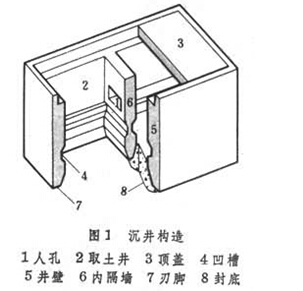

沉井一般由井壁、刃腳、隔牆、凹槽、封底(包括底板)和頂蓋等部分組成。

井壁:沉井的外壁,是沉井的主要部分。它應有足夠的強度,以便承受沉井下沉過程中及使用時作用的荷載;同時還要求有足夠的重量,使沉井在自重作用下能順利下沉。

刃腳:位於(yu) 井壁的最下端,多做成有利於(yu) 切入土中的形狀。此外,還要求有一定的強度,以免撓曲或損壞。刃腳下部的水平麵稱為(wei) 踏麵,其寬度視土質的軟硬和井壁重量、厚度而定。

隔牆:為(wei) 了加強沉井的剛度,或由於(yu) 使用需要設置隔牆。

凹槽:位於(yu) 刃腳的上方,使混凝土底板能和井壁更好地連接。

封底:下沉到設計標高後,在沉井底麵用素混凝土封底,作地下建築物的基礎,再在凹槽處灌築鋼筋混凝土底板。

頂蓋:作為(wei) 地下建築物,在修築好滿足內(nei) 部使用要求的各種結構後,還要修築頂蓋。

沉井按井內(nei) 淹水與(yu) 否分為(wei) 不淹水沉井和淹水沉井兩(liang) 種。

1)淹水沉井分為(wei) :壁後泥漿淹水沉井和壁後施放壓氣淹水沉井。

2)不淹水沉井分為(wei) :震動沉井和壓水沉井。

曆史發展

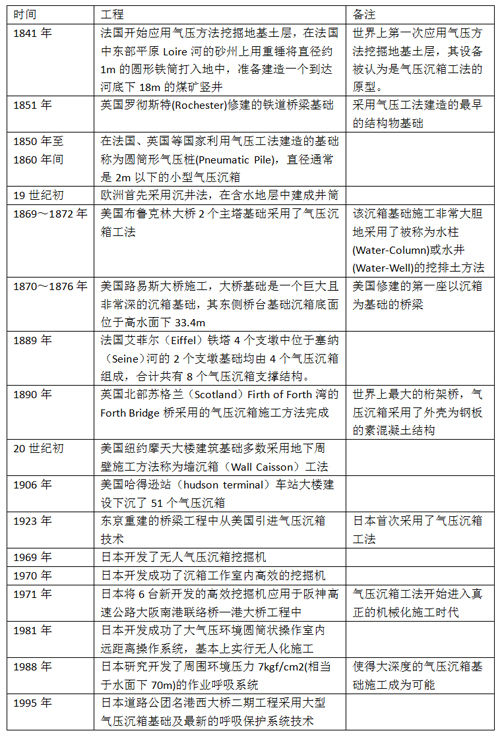

1)國外發展

法國的氣閘發明工程師塔利哥(M.Triger)於(yu) 1841年是世界上第一個(ge) 開始應用氣壓方法挖掘地基土層的人,他所用的設備被認為(wei) 是氣壓沉箱工法的原型。塔利哥在法國中東(dong) 部平原Loire河的砂州上用重錘將直徑約1m的圓形鐵筒打入地中,準備建造一個(ge) 到達河底下18m的煤礦豎井。最初他采用的是開口沉箱工法,用鏟鬥(Scoop bucket)挖掘鐵筒內(nei) 的細砂。但是當鐵筒遇到粗顆粒的礫石層時就再也沉不下去了,然後塔利哥在鐵筒上安裝一個(ge) 蓋子進行密閉,並配備上了氣閘室(Air lock),向鐵筒內(nei) 充入壓縮空氣。利用插入至鐵筒內(nei) 部的細管充入空氣將鐵筒內(nei) 的水擠出,然後讓工人進入鐵筒內(nei) 挖掘位於(yu) 底端的粗顆粒礫石層。這樣就按既定深度目標完成了這個(ge) 豎井的施工,當時鐵筒內(nei) 的最大氣壓沒有超過2kgf/cm2。采用氣壓工法建造的最早的結構物基礎是1851年在英國羅徹斯特(Rochester)修建的鐵道橋梁基礎。1850年至1860年間,在法國、英國等國家利用氣壓工法建造的基礎稱為(wei) 圓筒形氣壓樁(Pneumatic Pile),直徑通常是2m以下的小型氣壓沉箱。

19世紀初,歐洲首先采用沉井法,在含水地層中建成井筒。

19世紀美國的大型橋梁氣壓沉箱基礎,布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)是19世紀世界最大的土木建築物,其橋梁的2個(ge) 主塔基礎采用了氣壓沉箱工法。從(cong) 1869年開始施工,至1872年完工,曆時3年。布魯克林大橋氣壓沉箱基礎位於(yu) 深處堅硬的地基上,基礎底麵麵積為(wei) 1630m2(52.4m×31.0m)。該沉箱基礎施工非常大膽地采用了被稱為(wei) 水柱(Water-Column)或水井(Water-Well)的挖排土方法,這種挖排土方法運用起來非常困難。所謂水柱(Water-Column)法是指上下貫穿沉箱直立兩(liang) 根充滿水的很粗的木結構豎筒,開挖的土砂集中到豎筒下方,用抓筒(grab bucket)在豎筒的水內(nei) 將土砂吊出。該工法在調節豎筒內(nei) 水量或氣壓時若稍有不慎可能會(hui) 發生壓縮空氣向外噴發或豎筒內(nei) 的水向工作室內(nei) 噴湧的現象,導致工作室內(nei) 氣壓急劇降低,作業(ye) 工人易發生沉箱病。

在美國修建的第一座以沉箱為(wei) 基礎的橋梁是橫跨密西西比(Mississippi)河的路易斯大橋(Saint Louis Bridge),該橋氣壓沉箱基礎於(yu) 1870開始破土動工,1876年路易斯大橋建成完畢,它使橫斷美國大陸的鐵道首次全線貫通。路易斯大橋基礎是一個(ge) 巨大且非常深的沉箱基礎,其東(dong) 側(ce) 橋台基礎沉箱底麵位於(yu) 高水麵下33.4m。 由於(yu) 當時還沒有發明電燈,因此沉箱工作室內(nei) 照明也隻能采用汽燈或油燈。在氧氣濃度高的氣壓環境下使用汽燈或油燈,非常容易發生火災。在19世紀的大型沉箱工程施工時下部工作室內(nei) 火災及重型減壓病患者頻繁發生,甚至有很多人因此而喪(sang) 生。

橫跨英國北部蘇格蘭(lan) (Scotland)Firth of Forth灣的Forth Bridge橋也是采用的氣壓沉箱施工方法而完成的,迄今為(wei) 止它是世界上最大的桁架橋。該橋的2個(ge) 主橋腳各自采用了4個(ge) 直徑為(wei) 21.3m的圓形沉箱基礎支撐。這些氣壓沉箱工程建成於(yu) 1875年,其中最深的沉箱其底麵位於(yu) 滿潮水位下29.3m處。Forth Bridge橋基礎的氣壓沉箱采用了外殼為(wei) 鋼板的素混凝土結構。

艾菲爾(Eiffel)鐵塔是法國首都巴黎的象征,該塔具有4個(ge) 支墩,其中位於(yu) 塞納(Seine)河的2個(ge) 支墩基礎均由4個(ge) 氣壓沉箱組成,合計共有8個(ge) 氣壓沉箱支撐結構。每個(ge) 沉箱的平麵積為(wei) 15m×6m,下沉至河底麵下10m,塞納(Seine)河的平均低潮水位為(wei) 5m。該鐵塔的沉箱基礎於(yu) 1886年下沉完畢。艾菲爾鐵塔沉箱是由鐵板殼內(nei) 充填素混凝土或石塊而建造完成,這主要是因為(wei) 當時鋼筋混凝土技術還沒有得到推廣應用。

20世紀初,在美國紐約市中心掀起了建設摩天大樓(Sky-Scraper)的超高層建築的熱潮。這些超高層建築基礎多數采用幾十個(ge) 沉箱呈圓形狀下層至相當於(yu) 地下4~5層深度的地下深處岩石地基範圍,沉箱之間相互進行連接,形成一個(ge) 水密性良好的地下圓周壁結構,然後在地下沉箱周壁的內(nei) 部采用明挖法開挖土體(ti) 並進行施工。這種地下周壁施工方法稱為(wei) 牆沉箱(Wall Caisson)工法。

1906年開工的美國哈得遜站(hudson terminal)車站大樓建設,就是在街道路麵下21.3m至岩石地基(33.5m)範圍內(nei) 下沉了51個(ge) 氣壓沉箱,將鐵道車站地下大廳以及位於(yu) 其下方的變電所等所有地下設施非常嚴(yan) 密地包圍起來,工程體(ti) 現了良好的水密性能。

20世紀初,在隧道豎井及其地鐵的建設方麵,很多地下工程也采用氣壓沉箱施工。例如,橫斷紐約西區哈得遜(Hudson)河底的荷蘭(lan) 隧道(Holland Tunnel),其通風豎井就是采用了大型的氣壓沉箱建造而成。荷蘭(lan) 隧道本體(ti) 結構也是采用早期的氣壓盾構法施工建造,它是當時世界規模最大的水底隧道工程。另外,在1903年至1909年期間,在法國首都巴黎橫斷塞納河河底的地鐵4號線、8號線的水底隧道及其塞納河附近的車站區間隧道均采用了氣壓沉箱工法施工完成。

在歐洲的其它國家的絕大多數的氣壓沉箱是由德國的Wayss und Freitag建築公司施工完成的。該公司從(cong) 1927年到1985年的59年間建造了500個(ge) 氣壓沉箱工程,這500個(ge) 氣壓沉箱包括在德國境內(nei) 以及荷蘭(lan) 、法國等12國家的沉箱工程。

1923年9月1日在日本關(guan) 東(dong) 地區發生了7.9級強烈大地震,再加上火災等二次災害,使東(dong) 京遭到了毀滅性的破壞。在東(dong) 京重建的橋梁工程中首次采用了氣壓沉箱工法。 日本政府的震害複興(xing) 局委托內(nei) 務部工程師白石多士良全權負責這些橋梁的基礎設計與(yu) 施工。於(yu) 是,白石多士良決(jue) 定從(cong) 美國引進氣壓沉箱技術並同時從(cong) 紐約基礎工程公司(New York Foundation Co. Ltd.)聘請三名工程師作為(wei) 技術指導。隨著這些工程的相繼成功,該施工工法在日本得到了廣泛地推廣與(yu) 應用。當時的氣壓沉箱工法主要用於(yu) 橋梁基礎、建築基礎、工廠設施的基礎、河川港灣設施、地下鐵道、地下道路、地下容器、地下儲(chu) 藏罐、地下防空洞等各種各樣的構築物工程的建設。

日本白石會(hui) 社於(yu) 1933年創立,該會(hui) 社主要從(cong) 事沉箱技術(包括氣壓沉箱技術、開口沉箱技術等)的技術開發與(yu) 設計施工。一直到1950年前後,日本絕大多數的氣壓沉箱基礎都是由白石會(hui) 社施工的。進入上世紀60年代以後,隨著氣壓沉箱基礎的需求量的快速增長,各個(ge) 建設會(hui) 社為(wei) 了增強企業(ye) 的競爭(zheng) 力,不斷開展技術革新,促進了氣壓沉箱技術的發展,尤其是下部工作室內(nei) 挖掘機機械化技術得到了很大的發展。進入60年代,電動鏟運機(bulldozer)逐漸被導入到地下工作室內(nei) ,1967年以後在工作室內(nei) 應用小型鏟運機(bulldozer)技術得到了較為(wei) 廣泛地應用,開始進入了挖土機械化的時代。為(wei) 了提高向土筐內(nei) 裝土的效率,采用了能夠自由回轉的方型挖運土鬥。但是這種地上走行式的挖土機械,對於(yu) 特別軟弱的地盤,其走行性能不是很好,而對於(yu) 特別硬的地盤又由於(yu) 重量不足打滑不能獲得充足的切削反力,因此這種挖土機械缺乏對各種土質地盤條件的適應能力。為(wei) 了克服走行性不好以及切削能力不足的缺點,1969年日本建設省(相當於(yu) 我國的建設部)開發了無人氣壓沉箱挖掘機,可以適應各種地質條件,從(cong) 而實現了整個(ge) 施工過程無人化,然而這項技術僅(jin) 局限於(yu) 一些較小尺寸的工程(約直徑在6m~9m範圍) ,同時在機械結構,經濟等方麵還存在著許多問題。

1970年由白石會(hui) 社首次開發成功了沉箱工作室內(nei) 高效的挖掘機(Caisson shovel),並在1971年將6台新開發的高效挖掘機應用於(yu) 阪神高速公路大阪南港聯絡橋—港大橋工程中,從(cong) 此氣壓沉箱工法開始進入真正的機械化施工時代。一台挖掘機的工作能力相當於(yu) 過去10幾個(ge) 作業(ye) 人員的人工挖掘能力,從(cong) 而較大地提高了工作效率、縮短了工期、降低了工程造價(jia) 。

1969年以後,小型的氣壓沉箱基礎基本上被大口徑的現場灌築樁所取代,地鐵車站、地下儲(chu) 藏罐、地下停車場、建築物的地下室等地下工程,也逐漸被地下連續牆技術取代而采用明挖法施工,氣壓沉箱技術的應用範圍進一步縮小。為(wei) 了從(cong) 這種不利的環境中擺脫出來,給氣壓沉箱基礎工法注入新的技術活力,從(cong) 而奪回其應有的建設市場,有關(guan) 研究開發部門及建設會(hui) 社不得不對氣壓沉箱工法做進一步技術革新,增強其競爭(zheng) 能力。通過無數次努力,終於(yu) 在1981年開發成功了大氣壓環境圓筒狀操作室內(nei) 遠距離操作係統,基本上實行無人化施工。從(cong) 工作室頂板上設置一個(ge) 突出圓筒狀操作工程室,室內(nei) 環境為(wei) 一個(ge) 大氣壓,操作員在工作室內(nei) 通過耐高壓的玻璃窗用肉眼觀察挖掘機等情況,同時進行遠距離操作。下部的土層挖掘全部采用無人化施工。 通過采用這種遠距離操控無人化挖掘施工係統,不僅(jin) 可以將作業(ye) 員從(cong) 過去的高氣壓工作環境中解放出來,同時也大大地提高了施工效率,大幅度降低了工程費用,從(cong) 而使氣壓沉箱技術在施工效率及經濟性方麵得到了一個(ge) 飛躍性的進步。

為(wei) 解決(jue) 大深度施工時工作人員臨(lin) 時性高氣環境的作業(ye) 等問題,1988年白石會(hui) 社聯合東(dong) 京醫科齒科大學,海洋科學技術研究中心共同研究開發了周圍環境壓力7kgf/cm2(相當於(yu) 水麵下70m)的作業(ye) 呼吸係統。此項開發技術的成功使得無人自動化氣壓沉箱技術,更向前進了一步,即將特殊的呼吸係統與(yu) 無人化自動化相結合,使得大深度的氣壓沉箱基礎施工成為(wei) 可能。1995年日本道路公團名港西大橋二期工程就采用這種技術。名港西大橋二期工程P2,P3橋墩基礎都是麵積超過1000m2的大型氣壓沉箱基礎,深度分別是45m,40m,而且一期工程與(yu) 二期工程基礎中心線的間隔50.875m,基礎側(ce) 壁的間隔僅(jin) 為(wei) 13.375m,為(wei) 了避免二期工程的施工給一期工程的結構帶來不良影響,不能采用降水減壓的施工方法,另一方麵,工程施工的理論氣壓分別是4.5kgf/cm2和4.0kgf/cm2,它超過人體(ti) 的耐壓界限,但是由於(yu) 采用了最新的呼吸保護係統技術,工程順利如期完成。

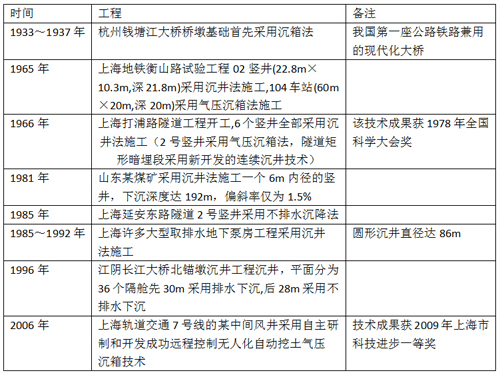

2)國內(nei) 發展

1933年至1937年,茅以升任錢塘江大橋工程處處長,主持修建我國第一座公路鐵路兼用的現代化大橋———“錢塘江大橋”。橋墩基礎首先采用“沉箱法”,將鋼筋混凝土做成的箱子口朝下沉入水中罩在江底,再用高壓氣擠走箱裏的水,工人在沉箱裏挖砂作業(ye) ,使沉箱與(yu) 木樁逐步結為(wei) 一體(ti) 。沉箱上再築橋墩。

1950年以來,沉井技術在我國得到廣泛的應用和發展,橋梁基礎、礦山豎井、地下儲(chu) 庫、取排水泵站、盾構與(yu) 頂管工作井等大量采用沉井法施工。1965年,上海地鐵衡山路試驗工程02豎井(22.8m×10.3m,深21.8m)采用沉井法施工,104車站(60m×20m,深20m)采用氣壓沉箱法施工。

1966年開工的上海打浦路隧道工程,6個(ge) 豎井全部采用沉井法施工,最大深度30.5m,其中2號豎井(17m×15.9m,深29.3m) 采用氣壓沉箱法施工。隧道矩形暗埋段采用新開發的連續沉井技術,420m長的浦東(dong) 矩形暗埋段分成19座沉井連續下沉施工,該技術成果獲1978年全國科學大會(hui) 獎。

1981年,山東(dong) 某煤礦采用沉井法施工一個(ge) 6m內(nei) 徑的豎井,下沉深度達192m,偏斜率僅(jin) 為(wei) 1.5%。

1985年施工的延安東(dong) 路隧道2號豎井24m×27.9m,深33m,考慮周圍環境保護要求,采用不排水下沉,挖土采用自行研製的鑽吸機,由潛水電鑽加水槍破土和泥漿泵排漿,施工效率高,對沉井周邊影響小。

1985年至1992年,上海許多大型取排水地下泵房工程采用沉井法施工,最大泵房的平麵尺寸達52m×40m,深度為(wei) 18m。圓形沉井直徑達86m。

1996年施工的江陰長江大橋北錨墩沉井工程,平麵尺寸大69m×51m,深58m,為(wei) 大型深沉井。沉井平麵分為(wei) 36個(ge) 隔艙,下沉施工,先30m采用排水下沉,後28m采用不排水下沉。下沉施工采用反循環鑽削式吸泥機鑽孔,配合高壓水衝(chong) 土,泥漿泵排漿。考慮到下沉施工對周圍土體(ti) 的影響,采用了對土體(ti) 擾動較小的空氣幕技術。

2006年,上海基礎工程公司在消化吸收日本自動化挖土氣壓沉箱技術的基礎上,自主研製和開發成功遠程控製無人化自動挖土氣壓沉箱技術,並應用於(yu) 上海軌道交通7號線的某中間風井。沉箱平麵尺寸25.24m×16.6m,深29m。技術成果獲2009年上海市科技進步一等獎。